~平成18(2006)年度・ダイジェスト版~

目 次

4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号

10月号 11月号 12月号 1月号 2月号 3月号

平成17(2005)年度・ダイジェスト版へ

~平成18(2006)年度・ダイジェスト版~

目 次

4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号

10月号 11月号 12月号 1月号 2月号 3月号

平成17(2005)年度・ダイジェスト版へ

| 平成18年4月7日・第287号 | ||

| 上市来小学校に赴任して 校 長 前 野 孝 志 新年から始まった南日本新聞の連載「かごしま川由来考」に,3月31日は「江口川」が取り上げられました。4月1日,穏やかな天気に恵まれ上市来に引っ越して来たのですが,かごしま川由来考には「大里川」が掲載されました。まるで私の上市来入りに合わせたかのような連載で大変うれしく思いました。次の4月2日は読んでいませんが,たぶん八房川だったと思っています。このように3本の河川が一つの校区に存在すること自体,非常な驚きです。後で「のび行く東市来」(小学校社会科副読本)で確認したのですが,本校区は東市来町の面積の半分をしめていることを知り,納得しました。 この3河川にかかる石橋が,本校区内に17もあることを知り驚いています。校長住宅のすぐ下にある荻前田橋は,2連アーチ橋のめがね橋です。家の前の大里川の渕に注いでいた視線を何気なく反らすと,この橋が目に飛び込んで来ました。これらの石橋は上市来の宝物だと考えています。 石といえば,この校区には石造の「田の神さあ」も10体ほど建っているということです。江戸時代後期以降のもので,古きよきものがたくさん残されています。石敢当も3つほど建っていることを知りました。周囲を見渡しても石の露出している風景を見ることはできませんが,火山活動でできた安山岩がたくさん埋まっているのでしょう。石を使った建造物,それも古いものが残されているということで,古いものを粗末にしてきた昭和30年代以降の我々の生き方を反省させられているような気になります。 県道304号線は,勤務地から郷里へ通う生活道路として,一時期よく使いました。当時は高山小学校もあった頃で隔世の感があります。しかし東西に走る道路は知らなかったので,さきほど書いた校区の広さは認識していませんでした。初めての土地ではありますが,知人もいます。梅木出身で沖永良部の小学校に勤務している梅木利弘校長。かっての同僚の山下義弘先生の奥様。親戚の方がいらっしゃれば連絡をください。 こちらに来て周囲の風景が一変しました。前任校は都城市に隣接し県境まで1.2Km。広大なシラス台地の上に開けた畑作地帯で,目の高さに朝日が昇りました。川も流れていませんでした。郡部の学校は御多分にもれず急激な児童数の減少に悩まされています。児童増対策は危急の課題でした。複式学級の足音が忍び寄り,あわてて校区児童増対策委員会を立上げて,活動を進めてきました。上市来ではすでに,いくつかのミニ団地を作るなど,先手先手の対策がとられているようで,大変ありがたく思います。詳細は存じませんが養母向上会なるすばらしい組織ができていることも知り,地域を守り活性化するための校区の方々の取り組みに敬服しております。地域に密着した放送を朝夕聞いておりまして,商業放送(コマーシャル)の多かった前任地の有線放送と比べて,耳の傾け具合も自ずから変わってきます。 古きよきものを大切にすること,郷土の地理,歴史,自然をしっかり勉強すること,これは私が子どもたちに強くお願いしたいものの一つです。南九州はスギ,ヒノキの人工林率きわめて高い中,上市来は照葉樹の森がたくさん残っています。三本の川には川の上流部に住む魚が泳いでいますし,川沿いには,手入れの行き届いた田圃が開け,人手の加わった自然が豊かです。子どもたちには見るもの,聞くものをしっかり体の中にしみ込ませ,心豊かに成長してほしいと願っています。 保護者・地域の皆様へ 上市来小学校職員一同 さわやかな春の季節とともに,平成18年度がスタ-トいたしました。 18年度,上市来小学校は新入生10名を迎え,児童79名,職員13名でスタートしました。 本年度も,保護者,地域の方々,関係者の皆様には,学校行事等で御支援・ 御協力を賜ることになると思いますが,子どもたちの成長のために一層のお力添えをいただくようよろしくお願い申し上げます。 ご紹介 上市来小学校に,2人の新しい先生をお迎えしました。 校長の前野孝志先生と事務職員の嶽本洋一先生の2名です。前任者同様よろしくお願いいたします。 ★はじめまして。今回の異動で曽於市立柳迫小学校(旧末吉町)から転任してまいりました。校長の前野孝志です。よろしくお願いいたします。 ★今回の異動で,喜界町立湾小学校から転任してまいりました,事務職員の嶽本洋一です。花がきれいで緑豊かな上市来小で初心にかえり頑張りたいと思います。 保護者や地域の皆様,よろしくお願いいたします。 春の全国交通安全運動 4月6日(木)~15日(土) 子どもたちの交通安全指導の重要性と高齢者の交通事故状況に的確に対応するため「子どもと高齢者の交通事故防止」を当面の最重点事項に掲げて,春の全国交通安全運動が実施されます。 上市来小学校の前は交通量の多い道路が通っており,特に交通事故の心配が予想されます。また,1年生の登下校にも配慮しなければなりません。学校でも子どもたちへの指導を進めていきますが,ご家庭でも子どもたちへの声かけをよろしくお願いいたします。さらに,車を運転する大人が交通ルールを守り,子どもたちのお手本にならなければならないと考えます。 交通安全や不審者等で何かありましたら,学校へお知らせください。 寄付・寄贈がありました。ありがとうございました。 ○創立130周年記念に,佐々木雅子様,徳留とし子さまより寄付をいただきました。 ○新1年生に地域交通安全母の会・女性連絡協議会様より記念品をいただきました。 ○卒業生・保護者より体育館用の演台をいただきました。 入学おめでとう! かわいい,かわいいピカピカの1年生が入学してきました。 今年度は,男子6名,女子4名の10名でしたが,担任の川宿田先生と楽しく勉強したり,元気いっぱい校庭を走り回ったりして,小学校での生活を楽しんでほしいです。 |

||

| 目次へ | ||

| 平成18年5月10日・第288号 | ||

| チャ摘みの季節に 校 長 前 野 孝 志 立春(節分の翌日で今年は2月4日)から数えて88日目を八十八夜といい,5月2日がその日です。この言葉が「茶摘み」という唱歌にうたいこまれ,小学校の歌唱共通教材としても指定され,久しく国民に歌い継がれても来たためか,八十八夜と聞けば無条件にチャ摘みを連想します。歌詞のとおり,今や「野にも山にも若葉がしげる」よい季節となりました。 4月27日,好天にめぐまれ5年生がチャ摘みの体験にでかけました。チャ栽培を営んでいるPTA会員の松山さんのご好意によるものでした。 その昔農村ではどの家でも,自家用にするお茶の葉は自家で調達するくらいのチャを栽培していました。そしてこの八十八夜前後の休みを利用して,家族総出でチャ摘みをしたものでした。摘んだ葉はその日のうちに釜で煎り,丹念に手揉みして炭火で乾燥させ,深夜には新しいお茶が出来あがっていました。現在の加工法と違っていますので,葉を煎る段階で焦がしてしまったり,仕上げの乾燥の段階で炭火の火力が強かったりして,焦げ茶になってしまうことは否めません。その分,お茶を入れたときの色が幾分茶色ぽくなっていたものでした。この焦げた味を親たちは好んでいましたが。 このような家族総出のチャ摘みの風景が農村から消えていく現今,「茶摘み」を音楽の時間に歌っても子どもの心には空虚に響くのは仕方がないことでしょう。そういう意味からも,このチャ摘み体験は大変意義深いものだったと思っています。 旧郡内では松元町の春山がお茶の産地として頭に入っていました。本校区の梅木地区もお茶の産地であることはこちらに来てから知りました。お茶は梅木地区の基幹作物であると東市来町誌に記されています。また田代地区には自動制御荒茶加工施設もあるということです。国土地理院発行の最新の二万五千分の一の地図によれば,自在原,田代西集落の南側の台地にまとまったチャ畑を見ることができます。 このような地場産業を背景にした上市来小学校の特色ある活動として「お茶うがい」があります。 「お茶でうがいをする」,誠に贅沢な話です。「お茶は飲むもの」が常識です。そしておいしいお茶を飲みたいと思えば,当然値段も高くなります。それが贅沢という意識につながるのですが,実は大変ありがたく思っているのです。 このお茶うがいがスタートしたのは平成12年9月ですから,もう5年半が経過しました。それまで冬季の4か月間だけ塩水でのがらがらうがいをしていたのを,この時から年間を通した「お茶によるうがい」をスタートさせています。 (1) 2校時後の休み時間,昼の掃除後のがらがらうがい (2) 給食の歯磨き後のぶくぶくうがいが実施時間と方法です。 お茶の準備は毎朝養護教諭が家庭科室でお湯をわかし,お茶を作りさましてからキーパー(3個)に入れて,2階の各場所に配置します。そして配布と後始末を保健委員会に手伝ってもらっています。赴任早々で,この効能については不勉強ですが,養護教諭や教頭の話を総合すると,冬季でも風邪をひく子どもが少なく,欠席も少ないというということです。 さて,このお茶うがいのためのお茶ですが,校区のお茶農家の方々が無償提供してくださっているということです。まことにありがたく校区の方々の学校に寄せるあつい思いを強く感じる昨今です。 ☆上市来小学校では,地域の方々との交流活動や地域の自然や文化を活用した教育活動を進めています。また,奉仕作業や資源回収等でもお世話になっています。 先日は,梅木婦人会より雑巾の寄贈が ありました。ありがとうございました。 「人権の花」運動開会式 「人権の花」運動とは,『児童が協力し合って花を栽培することにより,優しい心や思いやりの心を育て,相手の立場・相手の身になって考え,行動し,感謝することなどを理解させる。その結果を周囲の人に観賞してもらうことにより,児童の情操をより豊かにし,児童に豊かな人間関係を体得させ,もって人権尊重思想の普及と高揚を図る。』目的のもので,平成18年度は本校が指定を受け,人権の花「ひまわり」を学校で育て,この運動を進めていきます。 【さかせよう みんなの心に ひまわりの花】 上市来の伝統行事「棒踊り」 今年も5月3日(水)の憲法記念日に伊勢神社で棒踊りが行われました。各集落とも練習に練習をかさね,すばらしい棒踊りが披露されました。上市来の棒踊りは,小・中学生から高校生,大人が参加しての大きな行事です。地域の方々に指導を受けて練習する子どもたちは,これからもすばらしい伝統を受け継いでくれることだと思います。 スクールガード(リーダー) よろしくお願いいたします。 「地域ぐるみ学校安全体制推進事業」の一環として,スクールガード(リーダー)の設置を行うことになり,下記の方々にお願いしました。これは,ボランティアで子どもたちの安全のために登下校等の安全指導や見まわり等をしていただくものです。 ◎ スクールガードリーダー:大久保利義さん(いちき串木野市) ◎ スクールガード:石神正明さん,荻 敬さん,北山末吉さん,久保文男さん |

||

| 目次へ | ||

| 平成18年6月7日・第289号 | ||

| したたる汗が幸を呼ぶ(校歌考) 校 長 前 野 孝 志 5月14日,元養母公民館の落成式・祝賀会に招かれて出席しました。これは新聞記事にもなりましたのでご存じの方も多い思います。一集落の公民館の落成式・祝賀会としては誠に盛大なもので,集落の意気込みもしくは底力というものを強く感じました。 落成式に続く祝賀会で元養母の児童7名が,お祝いの気持ちをこめ校歌を歌いました。それもピアノ伴奏(テープ)にあわせて,大きな声で堂々としたものでした。こういう席で校歌が歌える。それも臆することなく。なんと素晴らしいことでしょう。私はとっさに,ピアノの音とずれないようにと手拍子を打ちながら子どもたちの歌唱を見守りました。そしてなんとも言えないうれしい気持ちになりました。 この校歌は,「昭和30年1月15日作曲」という作曲者の記録が残っています。ちょうど半世紀歌い継がれてきたことになりますので,還暦を迎えた本校卒業生も,この校歌を知っていることになります。作曲者は元国立(くにたち)音楽大学教授の岡本敏明(故人)という方です。音楽の友社刊の「標準音楽事典」にも掲載されている,作曲家としてまた合唱指導者としても大変有名な方です。今から32年前の夏,私は東京でこの先生の合唱の指導を受けたことがあります。身辺のありふれた言葉を選って歌詞とし,それに簡単にメロディーをつけ,輪唱曲や合唱曲にしてハーモニーを楽しむという,そんな指導をされる方という印象が残っています。特に輪唱の歌い方については後々大変役に立つ指導をいただきました。県内の学校の校歌をいくつか手がけているようですが,本県出身者でもないのになぜという疑問があったので,県内の校歌に詳しい知人にたずねたら,玉川学園の小原國芳先生との縁であろうということでした。岡本先生が「昭和4年,創立と同時に玉川学園に飛び込んで45年になります。」とその編著「合唱の楽しみ」に書いておりそれを裏づけています。 さて,この校歌の特徴についてですが,まず感じるのは一つの楽曲として,明白な曲の山がないということです。「高く泳ぐやこいのぼり」,「富士は日本一の山」,「あかねだすきにすげの笠」はそれぞれ「こいのほり」,「富士山」,「茶摘み」の曲の山であり,ここに旋律線(メロディーライン)のはっきりした山があります。本校校歌にはこれがない。だからといって良い曲ではないと言っているのではありません。曲の山のないこんな校歌もあるんだなということです。 もう一つは第3フレーズの和声進行に,おやと思わせるよい響きがあります。それはドッペルドミナントという借用和音を使っているところです。「明日を」のところにⅤ度のⅤ7の和音を使っています。 いずれにしても著名な音楽家の手になる曲であり,声の出しにくい高音域も出てこないので,子どもたちにとっては歌いやすく,歌詞には郷土の山河がしっかりと歌いこまれており,歌うたびに郷土を思う気持ちが高揚してくれればと思っています。 いつの頃からか,校歌を歌うたびに私が心がけていることがあります。それはしっかり声を出し,伸び伸びと歌うこと。子どもたちの歌声にかき消されないように気をつけています。このことで子どもたちの歌声が何かしら生き生きと変わっていくことを肌で感じています。 「したたる汗が,幸を呼ぶ」。子どもたちにとっても,学校にとってもこんな毎日でありたいと校歌を歌いながら強く願っています。 輪唱のたのしみ 岡本敏明編 (音楽之友社刊) 昭和32年7月 合唱の喜び 岡本敏明編 (カワイ楽譜刊) 昭和48年1月 合唱のたのしみ 岡本敏明編 (カワイ楽譜刊) 昭和49年8月 に目をとおしながら,改めて作曲者をしのびました。 地域の善意に感謝! ありがとうございました 先日,立和名婦人会・荻婦人会・田代婦人会から雑巾とお茶の寄贈がありました。さっそく活用させていただきたいと思います。 また,5月12日(金)の1日遠足では,ユーキ発酵さん・東製茶さんの農場・工場や子ども110番の家の石神秀子さんの家(庭)等を見学をさせていただき,さらに子どもたちに頂き物まであり充実した活動を行うことができました。本当にありがとうございました。 児童の安全確保と安全指導のご協力を! 秋田県で小学1年生が殺害される事件が発生するなど全国で児童に関わる事件が頻発しています。県警メールにも毎日県内の不審者情報等が掲載されています。これは,どこでも起こりうることだそうです。上市来校区でもスクールガードに石神さん,荻さん,北山さん,久保さんを依頼して下校時刻を中心にパトロールをしていただいています。 「地域で子どもを守る」を合い言葉に,校区の皆様も夕方等地域を歩いていただき子どもたちを見守っていただければありがたいです。 何か情報等ありましたら,上市来小学校(℡274-9302)までお知らせください。 「ありがとうございました。」 ~第一回PTA奉仕作業~ 5月14日の日曜日,梅木・北山・元養母・田代東・田代西地区集落のPTA正会員及び事業部の皆様によって,早朝より奉仕作業が行われました。2時間ほどの作業でしたが,とてもきれいになりました。お忙しい中,学校の環境美化のために,お集まり頂いた保護者や児童の皆さん,本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。 第2回目は,7月9日(日)の予定です。よろしくお願いいたします。 ベルマーク運動へのご協力を! 本校PTA事業部では,(1)小さな努力の積み重ねで,本校児童に必要な学習用具や遊具を購入すること,(2)小さな努力の積み重ねが,本校だけでなく,養護施設やへき地学校等への援助になる,というボランティア意識の高揚の点からベルマーク運動に取り組み,これまでに集めたベルマーク貯金でボールやCDプレーヤー等を購入しています。 そこで,校区の皆さまにもご協力をいただきたくご案内いたします。 なお,荻の郵便局・農協にベルマーク回収箱を置いてありますので,よろしくお願いいたします。また,近くに本校児童がいれば預けていただきたいと思います。 |

||

| 目次へ | ||

| 平成18年7月5日・第290号 | ||

| 学校と樹木 校 長 前 野 孝 志 上市来小学校は敷地内の木々の緑が美しい学校です。校舎と運動場を合わせた敷地の中心部,校舎背後のこけけの森,幼稚園跡地には,植栽樹・自生樹合わせてたくさんの木々が豊かにこの学校を彩ってくれています。 4月以来,これら木々の緑と花のうつろいを観察して来ました。大ざっぱに数えて100種をこえる樹木をここで観察できます。一つの学校の中で観察できる樹種としては,大変恵まれた数だと思っています。 運動場に聳えるイチョウは,校歌に「大いちょう」とも歌われています。春にはたくさんの不稔の雌花を落とし,6月を過ぎると青い落果が樹下に散らばります。秋にはまた落葉が子どもたちを悩ませます。しかしこのイチョウの樹がもたらす景観,緑陰,銀杏(ぎんなん),目のさめるようなもみじからこれらを差し引いても,圧倒的に得るものが大きいと思っています。 その西側に立つセンダンは,春の目覚めがイチョウよりも1月も遅れます。イチョウの新緑の日々濃くなる様を眺めながら,もしかして枯れたのではと錯覚するほどです。しかし5月後半のこのうす紫のセンダンの花の咲く頃は,この樹の一番華やかに見える時です。秋にはこの実を求めてやってくるムクドリの群れの喧騒がまた衆目をひきつけます。(校区内にはムクドリは住みついていないかも知れませんが。) 裏門の入り口右手にカキノキを思わせるような大きな樹があります。もしかしたら学校で二番目に樹齢の高い木かもしれません。冬期のこの樹姿はカキノキそっくりです。この学校を初めて訪ねた時,大きなカキノキがあるものだと大変うれしくなったものです。しかし葉が出て,校内のほかのカキノキが花をつける頃,この樹には花が咲かないのです。少し遅れてカキノキの花とはまったく違う花穂が伸びてきて,カキノキではないことがはっきりしました。標準和名をチシャノキといい,別名カキノキダマシと呼びます。花の季節にはおびただしい数のミツバチが吸蜜にやってきて,樹下からはっきりと羽音を聞き取ることができるほどです。 そのすぐ奥に立っているのがアスナロ。井上靖の小説「あすなろ物語」に「あすは檜(ヒノキ)になろう,あすは檜になろうと一生懸命考えている木よ。でも永久に檜にはなれないいんだって。だからあすなろうと言うのよ。」と書かれています。島崎藤村の小説「夜明け前」には木曾五木(ヒノキ,サワラ,ネズコ,アスナロ,コウヤマキ)として紹介されています。 体育館の裏には大きなクムロジの樹があります。秋になると美しい黄色に葉をそめる樹で,蒲生神社の境内にはもっと見事な樹を見ることができます。この実の中に黒い大きな種子があり,追い羽根の玉に使われてきました。 学校創立130余年。校舎は耐用年数に従い建て替えられますから,創立当時から学校を見守ってくれ歴史を感じさせるもの,その資格を持つものは樹木しかありません。校内の樹木の多くは何らかの記念樹であることが多く,一本一本を大事にしているつもりです。数ある樹種の中で長寿を誇り,また校内にあって教材として価値のある樹となると,クスノキとかイチョウとかタブノキとかは代表的なものと言えますが,わが大いちょうは創立当時植樹したものかどうかそれは不明です。 樹木は古木ほど風格をそなえて来ます。しかし植えっぱなしでは,なかなか期待するような風格は生まれません。ほおっておけばカズラが巻き付いて枯らしてしまうこともあります。また自然の状態においては,恣意的に枝を伸ばして樹姿を損ないます。無駄な枝,病的な枝は取り除き,樹姿を整えてやることが大切だと思っています。 樹木の性質を熟知して,大きくなる樹は間隔をしっかりとって植えることも大切です。日光が当たらないと枯れてしまう樹もありますので,定植するときの間隔は極めて重要です。ある程度大きくなってからの移植はなかなか容易ではありませんので。 校内の樹木は,子どもたちにさまざまな恵みを与えてくれます。夏の日の涼しい木陰。四季折々の美しい花と香り。食べられる木の実,おもちゃとして使える木の実。野鳥のえさと繁殖場所。美しい紅葉。そしてこれらを総合した素晴らしい季節感。落ち葉の除去,野鳥の糞害など悩みの種もないことはありませんが,そこはたくさんの恩恵を受ける代償として,素直に受け入れたいと思います。コンクリートの建物と乾いた土だけの学校を想像したとき,敷地を縁取るこの緑がいかに日々の教育にとって素晴らしい恩恵をもたらすものであるか,しみじみと感じるのです。そしてあの大樹をしっかり支えている大地の偉大さについても感じています。 第一回資源回収終了 ご協力ありがとうございました! 5月20日(土)に実施しました資源回収では,たくさんのご協力ありがとうございました。 事業部のみなさん,保護者の皆様,自治会長さん,協力してくださった多くの皆様本当にありがとうございました。 (小・中PTAに昨年度の事業益金会計通帳の残高を含めて91,551円ずつの配当でした。) 地域で育てましょう! 子どもたちは,21日から夏休みです。事故もなく元気に過ごせるよう,地域の皆様のあたたかい目で,子どもたちを見守ってください。 危険な遊びや交通ルールを守っていない子どもなど見かけましたら,声をかけて注意してください。そして,遠慮なく学校へご連絡ください。お願いいたします。 上市来小学校 電 話 274-9302 FAX 274-9304 お知らせ ★北山婦人会より学校へお茶をいただ きました。ありがとうございました。 ★今年度も夏休みのプール開放を行います。保護者の皆様には監視当番表を後日配布いたしますのでよろしくお願いいたします。13日(木)の全体PTAの際に心肺蘇生法の講習会を行いますので,子どもたちの安全のため,ぜひ参加していただきますようよろしくお願いいたします。 ★学校図書館の開館日のお知らせ★ 夏休み期間中(月~金),図書室は開館しております。ただし,貸出日は,火・金曜日になっております。この機会に親子で,読書に親しんでみてはどうでしょう。 |

||

| 目次へ | ||

| 平成18年8月4日・第291号 | ||

| ラジオ体操・水泳・読書 校 長 前 野 孝 志 清少納言の枕草子には「夏は夜」とありますが,私は「夏は朝」と考えています。今,8月の初めで日の出は5時33分頃です。これが元日のころですと7時10分頃になります。これほど日の出の時間に差があります。実際は5時がすぎると東の空は白み始め,朝露を踏んで田の畔に立つと,昼間の暑さとは全く別の世界です。 夏休みに入って10日がたちました。平日の朝は,つとめてラジオ体操会場に出かけるようにしています。手元の資料によると集落等でまとまって早起き会(ラジオ体操会)を実施しているところが7つあり,今やっと会場めぐりが一巡したところです。 このラジオ体操,一時はやめてしまったほうがよいという考えが席巻したこともありました。しかし今や長く続いている国民的夏の行事です。長く関わっていれば,NHKの巡回ラジオ体操に巡り会うということも体験しました。 早起き会に あの子は来てた いっしょに並んで 体操したよ ちょっと眠そうな 顔してた いかにも今起きたというような感じで,まだ脳が寝ているような顔も見ることもあります。しかし,がんばって会場に出かけようというその気持ちは先ずほめてあげたい。そのうちに夏の朝がどんなに気持ちよいものかをわかってくれるでしょう。だらだら体操して何になるという考えもあります。もちろん「汗をかく体操」ができるに越したことはありません。そしてそれは簡単にできます。それには,子どもまかせにしないことです。大変でしょうが,大人があるいは世話係が,手本を示したり,リーダーシップを発揮することです。 ラジオ体操の効用はもっとほかにあるように思います。それは長い夏休みを規則正しく過ごすことにあるということです。早起きして,家族そろって朝御飯を食べることができるだけでも,効果絶大と思います。そして朝涼しいうちに学習をすませるということになれば,一日がうまく回るのではないかと思います。 明日も行こう 早起き会に あの子と並んで 体操しよう 日記をつけつけ そう思った 最後に一言。このサイクルをうまく回すために必要なこと,それは夜早く寝ることにつきます。 平日は午前10時より11時半まで学校のプールを開放しています。(ただし水かえ予備日で休みの時もある。)これまで5日開放をしました。利用状況は,24日-13人,25日-28人,26日-24人,27日-32人,28日-37人です。監視当番の保護者の皆様方には大変お世話になっております。お陰様で何らトラブルもなくプール開放が実施されており,大変ありがたく思っているところです。子どもたちが安心して水遊びを楽しみ,そして健康増進ができていることもうれしいかぎりです。 7月中旬に町のB&G会長杯校区対抗水泳大会があり,上市来校区は,中学生・高校生・一般の方々が素晴らしい泳ぎをみせ,総合3位という成績でした。水泳は生涯のスポーツとして楽しむことが可能です。本校の児童はスピードこそ少し足りませんが,上学年を中心によく泳げるようになっています。フォームの矯正や泳ぎ込みによってスピードもついてくると思われます。この夏の間にたくさん泳ぎ込んでほしいものです。冬の健康は,夏の間の水泳にどう取り組んだかということと大いに関係があるものと思います。どうか学校のプール開放を存分に御活用ください。 学校では夏休み期間中も,図書室を利用できます。図書室で読書することもできれば,貸し出しもできます。残念ながらは図書室はあまり利用者がなく,閑古鳥が鳴いているような状況です。その分大変静かで,集中して読書ができます。時間はたっぷりあるわけですので,どうか図書室の利用も勧めていただきたいと願っています。個人的な話になりますが,小学校時代に読書の少なかったことを,今大いにくやんでいるところです。 表彰関係 おめでとう¦ ★ 平成17年度日置市図画作品 特選 3年生・2名 4年生・2名 6年生・2名 入選 1年生・1名 2年生・1名 3年生・3名 4年生・1名 5年生・1名 6年生・1名 ★ 平成18年度第41回東市来地域小学校水泳記録会 ○ 女子200mメドレーリレー:2位 ○ 5年男子50mバタフライ:1位 ○ 5年女子50m背泳ぎ:2位,3位 ○ 5年男子50m平泳ぎ:3位 ○ 5年男子50m背泳ぎ:3位 ★ 第21回B&G会長杯校区・地区対抗水泳大会 ○ 3・4年女子25mロングビート板バタ足:3位 ○ 5・6年男子25mビート板バタ足:3位 ○ 5・6年男子50m背泳ぎ:2位 ○ 5・6年女子50m平泳ぎ:2位 ○ 5・6年女子50m自由形:2位 ★ 第16回知覧町平和記念剣道大会 第2位:上市来剣道スポーツ少年団A ★ 第20回日置地区スポーツ少年団剣道大会 準優勝:上市来剣道スポーツ少年団 ★ スポーツ少年団日置地区交歓大会 第3位:上市来バレーボール少年団 愛校作業のお知らせとお願い 校区の皆様には,本校教育活動並びにPTA活動に対しまして,平素より多大なるご理解とご協力を賜り,心より感謝申し上げます。 さて,18年度の愛校作業を下記日程で実施します。ご多用中のこととは,存じますが,上市来小学校の環境整備・美化のためにご協力くださいますようお願いいたします。 1 期日 平成18年8月27日(日) 2 時間 午前6時00分~午前8時00分 3 担当地区 田代地区 4 作業内容 ・学校敷地内の草払いと除草等 5 その他 小雨決行 ありがとうございます ○ 峯崎産業さんに飼育小屋の後ろの壊れた小屋を撤去していただきました。 ○ 東製茶さんよりお茶をいただきました。 ○ 前々校長先生の上原順子様から子どもたちの学習に活用してほしいと,多額の寄付金をいただきました。 |

||

| 目次へ | ||

| 平成18年9月7日・第292号 | ||

| すいかの話 校 長 前野 孝志 上市来での最初の夏があっという間に過ぎてしまいました。今年の夏はすいかに明け暮れた一夏であったと思っています。 すいかは素晴らしい夏の果物です。包丁で割った時立ち上るかおりは,頭で考える以上に強く周囲に 広がります。水分をたっぷりとふくんだ果汁はほんのり甘く,しかもこの果汁には利尿作用があり夏の健康にも大変よいということです。おやつの代わりにすいかを食べることが毎日できるとしたら,夏ばてもなく,夏を元気で乗り切ることができるのではないかと考えています。 今,県内ですいかの名産地といえば旧山川町の岡児ケ水(おかっちょがみず),旧大隅町の伊屋松,旧宮之城の甫立原などで,それぞれ徳光すいか,弥五郎すいか,甫立すいかと呼ばれています。いずれも赤いすいかで,徳光は早出しで,弥五郎と甫立は盛夏に出回っています。 あまりよく知られていませんが,すいかは果肉が鮮紅色,朱紅色などの赤系のものだけでなく,白色,クリーム色,黄褐色などいろいろあるようです。しかし赤が優勢の形質なのか,すいかといえば赤を連想するほど,赤いすいかが多く出回っています。県内産のこれらのすいかは大隅町でできるから弥五郎(有名な弥五郎祭りに名をかりた)すいかであり,徳光でできるから徳光すいか,甫立原でできるから甫立すいかであり,特にすいかの形質に特徴があるわけではありません。 かつて鹿児島市場を席巻した不世出のすいかがありました。もう半世紀前の頃のことです。その名を県内の人々は養母すいかと呼びました。養母すいかの場合,養母でできたものがそのまま養母すいかとはならず,養母すいかは中が黄色の銀ずいかであるということです。赤いすいかは養母でできても養母すいかとは呼ばないということです。その養母すいかがもう絶えてしまったというのが,4月1日上市来に赴任して最初に聞かされた話でした。 私の勤務地を上市来といってもなかなかわかってもらえませんが,東市来町養母というと,養母すいかという言葉が年輩の方からはすぐ返ってきます。そうこうしているうちに,このまぼろしいのすいかをなんとか復活させてみようという思いが私の脳裏に湧き起こりました。 それからというもの,養母すいかについてはいろいろな機会に話題にしてきました。いろんな書物に養母すいかについてのまとまった記述をさがしましたし,南日本新聞社にも調べてもらいましたが,まったくのナシのつぶてでした。唯一,最近完成した新しい東市来町誌にほんの数行の記述があるだけでした。 そんな中,全く幸運にも市議会議員の重水さんから養母すいかの苗11本を届けていただき,早速学校農園と第二農場ですいかの栽培をはじめました。第二農場の成育が特によく,たくさんの養母すいかの収穫ができました。苗を届けていただいた時に,赤がまじっているかもしれないといわれていたので心配をしましたが,収穫したものはすべて銀ずいかでした。たくさんの種子を確保できましたし,試食していただいた方々には概ね好評でした。包丁で二つにわったすいかをじっと見つめていると,なぜ「銀ずいか」と呼んだのか,よくわかりました。黄色というよりクリーム色と表現したほうがよいのかもしれません。今年の夏は学校の職員室にすいかの甘いかおりが何日も漂ったのはいうまでもありません。 愛校作業できれいになりました! 「田代地区のみなさん,ありがとうございました。」 8月27日(日)に愛校作業を実施しました。この愛校作業は,校区の皆さまが三共・本所・田代の3地区に分かれて,3年に1回学校の美化作業をしていただいているものです。今年も,田代地区のたくさんの方々のご協力により,1時間ほどできれいになりました。地域の方々の気持ちに感激することでした。おかげさまで,子どもたちも気持ちよく2学期のスタートがきれました。また,9月24日(日)の運動会がきれいな会場で開催できます。本当にありがとうございました。 地域が育む「かごしまの教育」県民週間 県教育委員会では,県民週間を設定し,県民一人一人が鹿児島の教育について考える気運を高め,本県教育の充実と発展を図ろうとしています。 本校でも,11月1日(水),2日(木),5日(日),7日(火)の4日間は,どなたでも参観できます。午前9時から午後4時まで(5日は午前中)の時間で都合のつく時に参観していただき,学校の様子をご覧ください。玄関に受付名簿がありますので記入してください。なお,学校敷地内は全面禁煙です。 父親セミナー開催! 7月30日(日)朝6時から校区内の空き缶拾いとベルマーク活動を行いました。校区内がきれいになり,夏休みのひとときを親子で楽しく過ごせました。また,お父さんたちにも,ベルマーク運動を知って頂くよい機会になりました。 ☆ありがとうございました!☆ ○ 建築協会様に花鉢やプランターを置く台を作っていただきました。 ○ PTA会長さんに池の水漏れを修理していただきました。 ○ スクールガードの皆様(荻 敬さん,石神正明さん,久保文男さん,北山末吉さん) には1学期間,不審者の対応に努力していただきました。 小中合同大運動会 昨年度から上市来小学校・中学校合同で大運動会を開催しておりますが,本年度は下記のとおり開催することになりました。前年度の反省等をふまえて内容等を充実した大会にしていきたいと思います。子どもたちが元気に活動する様子をぜひ保護者や地域の皆様に見ていただきたくご案内いたします。 1 期日 平成18年9月24日(日) 雨天順延 2 場所 上市来小学校校庭 おめでとう!(表彰関係) 【県図画作品展】 入選 4年1名 【南日本硬筆展】 優秀賞 1年・2名 4年・2名 推薦 1年・4名 3年・3名 4年・1名 6年・1名 【第14回鹿児島県小学生バレーボール夏季大会】 女子Cランクの部 第3位 上市来バレーボール少年団 【串木野警察署管内防犯少年剣道大会】 小学校低学年の部 第3位 上市来剣道スポーツ少年団 小学校低学年の部 第3位 上市来剣道スポーツ少年団 第2回PTA資源回収終了! 9月2日(土)に実施しました資源回収では,たくさんのご協力ありがとうございました。事業部の皆さん,保護者の皆さん,自治会長さん,協力してくださった多くの皆さん,本当にありがとうございました。校区の皆さまのご理解とご協力の賜物と,心から感謝申し上げます。収益金については,正確な金額がわかりましたら,小学校の学校だよりで報告いたします。 |

||

| 目次へ | ||

| 平成18年10月11日・第293号 | ||||||||||||||||||||||

| 上市来小学校の児童数の推移について 校長 前野 孝志 この学校だよりは上市来校区16集落,約830世帯にお届けしております。現在,上市来小学校の児童数は79名,P戸数は53。つまり校区830世帯のうち小学生のいる家庭は53世帯ということです。 かつて上市来小学校は児童数783人という時がありました。昭和22年のことです。60年経過して児童数が10分の1に減ったことになります。平成4年に高山小学校と統合して,校区の面積が東市来町の面積の2分の1を占めていることは御存じの通りです。

日置市に小学校が20校あります。このうち100名を越える学校は7校で60年前の本校児童数を越える学校は1校もありません。鹿児島市を除いた郡部の学校はこのように100人を越える学校が少数派になりつつあります。 さてわが上市来小学校の児童数ですが,下表のように推移していきます。平成24年度までは1学年1学級の編制が可能で,複式学級編制の心配はありません。 ところで小学校の学級編制の基準は次のように定められています。 国の基準では1学級は40名で編制します。しかし1,2年生に限り本県では1学級30名の編制になっています。隣接する学年の合計が16名以下になると,1学年1学級の編制ができなくなります。2学年で1学級となり,担任は1人です。これを複式学級と呼びます。ただし1,2年生だけは合わせて8名以下の場合に複式学級となります。日置市には複式学級のある学校が7校あります。複式学級にもその長所はいろいろありますが,2学年合わせて15,16人の学級は,単式の40人学級に匹敵します。複式学級も10名以下になると,その長所が発揮されるように感じています。現在の学級編制の基準に基づけば,1学年1学級を維持するためには,1学年最低9人の在籍が必要です。目安として毎年10人の入学生があれば理想的です。東市来で一番広い校区ですので,複式学級編制はなんとしても避けたいところです。 世は人口減少の時代に突入しました。学校の児童数の減少は坂道を転げ落ちるような速さで進むのではないかと心配しております。幸い,上市来校区は早くからミニ団地の造成をするなど人口減少対策に取り組んでいただいているところです。また田代東西の集落は長い年月をかけて村づくり運動に取り組んでおります。兄姉弟妹の数が多いのも本校区の特徴です。幼少の頃からその中でもまれて育ち,その成長環境が一人一人によい影響を与えていることを学校生活の様子を見て実感します。 上市来はよく管理された田園風景が美しいところです。そして豊富にある歴史的建造物が時空を超えて語りかけて来て,知らず知らず豊かな気持ちになります。上市来の子どもたちが,たとえ将来一時的に離郷しても,いずれはここに帰って来たい,ここに住みたいと思えるような教育と村づくりを進めていくのが学校・地域の役割ではないかと考えています。 盛大に行われた上市来小・中合同大運動会! 秋も深まり朝夕は肌寒さを覚える昨今,皆様におかれましては,益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて,9月24日に行われました上市来小・中合同大運動会におきましては,たくさんの校区の方々にご臨席いただくとともに心からの声援を賜り,誠にありがとうございました。 昨年度から小・中合同で行うことになり,昨年度の反省を生かして種目数を増やしたり内容を工夫したりして,天候にも恵まれ,朝から予定どおり競技を行うことができました。 子どもたちも,秋晴れの下,元気いっぱい走ったり,踊ったりと,これまでの練習の成果を十分発揮することができ,中学生との交流も深まり,大変満足できる運動会を行うことができました。来年度は,さらにいい運動会になるよう工夫していきたいと思います。 今後とも,本校教育活動に多大なご支援を賜りますようお願い申し上げるとともに,皆様のご多幸をお祈りし,甚だ略儀ながら紙面をもってお礼にかさせていただきます。 →運動会写真集へ ☆ありがとうございました☆ ○ 久保文男さんに一輪車や運動に使用する平行棒を作っていただきました。 ○ 留盛自動車さんから運動会種目に使用するタイヤをいただきました。 「地域が育む『かごしまの教育』県民週間」~自由参観の実施について~ 県教育委員会では,県民週間を設定し,県民一人一人が鹿児島の教育について考える気運を高め,本県教育の充実と発展を図ろうとしています。 そこで,その趣旨を踏まえ,本校でも自由参観を下記のとおり実施します。昨年は,陸上記録会で上小の子どもたちの態度がとてもよくて学校の様子も見てみたいと参観された町外の方もいらっしゃいました。 どなたでも参観できますので,この機会に学校の様子をご覧ください。 1 期間 11月1・2・5・7日 2 時間 午前9時~午後4時 ※ 5日は日曜参観のために午前中だけです。 3 内容 ・授業参観を中心とした児童の学習状況参観 ・学校環境等の参観 等 4 参観の仕方 ・玄関の受付名簿に記入して参観する。 おめでとう! ○日置市児童生徒作文 特選 1年, 2年,3年,4年,5年,6年 各1名 ○日置地区児童生徒作文 特選 1年,2年, 4年 ○日置市理科作品・理科研究 特選 1年・2名 3年・2名 5年・1名 ○日置市防火ポスターコンクール 銀賞 6年・1名 ○水の笑顔キャンペーン標語 入選 5年・1名 |

||||||||||||||||||||||

| 目次へ | ||||||||||||||||||||||

| 平成18年11月7日・第294号 | ||

| 高山での集団宿泊学習から 校長 前野孝志 学校行事の中に集団宿泊学習という行事があります。学習指導要領の中では「遠足・集団宿泊的行事」として示され,本校では一日遠足,集団宿泊学習 (5年),修学旅行(6年)を実施しています。このうち集団宿泊学習については国や県で青年の家,少年自然の家などの宿泊施設を整備してきました。県内には国立,県立の5施設があります。また出水市立青年の家,薩摩川内市立少年自然の家など市で施設を整備しているところもあります。旧町レベルでも東市来町,栗野町,末吉町などが廃校跡やキャンプ場などを整備して集団宿泊学習に対応しています。本校では高山研修センターを利用しています。高山研修センターの特徴は食事の提供ができないこと,入浴施設が完備していないことなどです。また常勤の職員の配置もありません。 さてこの宿泊学習の中で何を学習するのでしょうか。 第一には,大自然の中など日常の場所とは異なるところで,自然の美しさや厳しさを感じ取り自然を愛する心や自然への畏敬の念を養うことにあります。施設が山岳や海浜など優れた大自然の中に建てられているのはそのためです。 第二には,寝食を共にする生活の中で普段の学校生活では見られない,友の新しい姿を発見することです。このような生活ではありのままの姿が見えるし,更に本音のつきあいをしなければなりません。そこで他人の長所・短所を知り,考え方も知ることができます。本当の自分を理解してもらえる絶好の機会でもあります。このような中でこそ,新しい人間関係を学習できるのです。 第三には,社会性を身につけることです。一人旅や家族旅行とは異なり,自分勝手が許されません。仲間が安全に快適に,しかもその目的を達成するためにはルールが絶対必要です。このルールを守ることが第一歩なのです。 今年は,10月10日~12日の2泊3日で集団宿泊学習を実施しました。高山研修センターの施設の特徴が存分に生かされた集団宿泊学習となりました。初日の昼食以外は 全て自分たちで食事をつくりました。3日目の昼食のおむすびまで。子どもたちにとってはまさに天地を揺るがす大体験だったことでしょう。楽しさの反面,毎日の食事づくりの大変さをしみじみと思い,母親への尊敬の念がふつふつと湧き上がったことだろうと思います。食材は,総合的な学習で育てた野菜や芋,センター周辺で採集した山菜,八房川で捕獲した川魚などでした。ご飯は「はがま」で炊きました。野外でご飯をおいしく炊くポイントは良質の薪の確保にあります。鉈や鋸を使って薪を調達するには時間がかかり過ぎるので,薪は携行品として準備すべきだと思います。学校には炊飯用に積まれた薪の山がありましたから。 3日目は10時半にセンターを出発し,野下,尾木場,桑木野集落を見学しました。尾木場ではたっぷり見学の時間を確保しました。集落公民館からマテバシイの森を落ち葉を踏み締めながら歩くと,突然山中に姿を表わした奇形の巨木にしばらく時間を忘れました。その足で近く山頂の神秘の岩まで登り,その上でおむすびを食べました。そのおいしかったこと。とても筆舌に尽くせません。 午後は稲刈り途中の棚田集落の風景を堪能しました。武者返しの石垣や,ほぼ九割方を石垣に囲まれた田も発見しました。稲刈りがすんだ棚田の背後の排水溝に元気にメダカが泳いでいました。タニシも多くはありませんが棲息しています。メダカの群れの中に時々すばやい動きで身を隠すやや大きな魚影はアブラボテだったでしょうか。棚田から鹿児島培養土を訪ねる道路に上がって,そこからながめた掛け干しのある棚田の風景は,いつまでも頭の中に残っています。この集落にN君は住んでいて,ここから毎日元気に学校に通っています。今年の「集団宿泊学習サバイバル21世紀in高山」は,このようにたくさんの成果を収めて終えることができました。 地域が育む「かごしまの教育」県民週間 11月1日(水)から7日(火)の7日間は,校区内外からたくさんの方々に学校に来ていただいて子どもたちの学習の様子を見ていただきました。参加された方々からは,いろいろな感想が寄せられ,今後の学校の教育活動に生かせていければと考えています。本当にありがとうございました。 また,自治会長さん方と語る会や高齢者とのふれあい活動を行いました。高齢者とのふれあい活動では多くの方々に参加していただき,子どもたちとグラウンドゴルフをしたり合唱を披露したりして交流を深めることができ,有意義な会となりました。 第2回資源回収収益金(次回は1月13日です。) ○ 業者からの収益 90,661円 ○ 市補助金 55,667円 合 計 146,328円 左の合計金額を小中学校で等分して子どもたちの学習活動やPTA活動等に使用いたします。ご協力ありがとうございました。 |

||

| 目次へ | ||

| 平成18年12月7日・第295号 | |||||

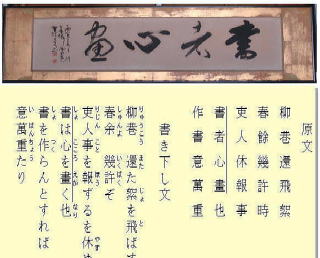

上段に額装,下段にその出典の詩をのせました。 上段に額装,下段にその出典の詩をのせました。上段の額装は本校校長室に掲示してあるものです。草書体で書いてあるために書と心はわかりますが他は読めません。 「書」に詳しい職員に聞いてみたところ,右から二番目は者であることがわかり「書は心を~」までは理解できましたが,四番目の文字が読めずそのままになっておりました。いつ頃,誰が書いたのかそれも不明のままでした。 11月のかごしまの教育県民週間の時,来客の方が校長室で背後を振り返りながら「あれは私が書いたものです。」と名乗り出てくださいました。まことにありがたい出会いでした。荻出身で伊作田在住の上池達男さんでした。本校の卒業生だということです。昭和61年,本校110周年記念に書かれたということで,左下に丙寅(ひのえとら)の文字が見えます。ちょうど20年前の作品ということになります。 さて気になる4文字ですが,それは下段の漢詩の一節から件(くだん)の四文字を書いたものだそうです。もとは唐の詩人韓愈の180字の長詩で,その一節をお示ししました。詩の意味は次の通りです。 池の柳が,盛んに白い綿のような花を風に乗せて飛ばしている。 既に春は余すところ幾らもないと思う。 ここで部下たちよ,しばらく仕事の手を休めてみようではないか。 そして書に励もう 書は,自分の今の気持ちをそ のまま写してくれるものだ。 書に親しめば,物事を処理する上に一層慎重さが加わるだろうから。 忙しい中にも,気持ちにゆとりを持って仕事をすべきだという教えが書かれています。 この意味をこめて,この額装を下さったのだということに思い至り「なるほどそうか」と大いに合点するところです。いや私だけでなく職場でも家庭でもすべての大人が心にとめておくべき大事な言葉だと思っています。 先日上市来中で国語の授業を参観しました。二年生の漢詩の授業でした。ここで初めて中学生は漢文にふれ,三年生では論語を学習するということです。これが基礎となって高校の漢文の学習となりますので,中学校でのこの学習が大変大事になるということでした。「春眠暁を覚えず」の春曉の詩が教科書に出ています。この詩は今の私たちの生活の中に息づいています。そういう意味では漢文の勉強も人生を歩んで行く上で大切だなあと再認識することでした。あわせて,行書,草書体の知識もつけていかなければと,自分の勉強不足に大いにふがいなさを感じることでした。 (題がぬけていますが額装の「書者心畫」にします。) ベルマークで一輪車を購入

これまで集めたベルマークで一輪車を5台購入しました。さっそく子どもたちは新しい一輪車に乗って遊んでいます。 ベルマークを集めると児童の学習等に必要な物を購入することができます。 もし,ご家庭にベルマークがありましたら,上市来小学校か近くの小学生のいる家に届けていただければありがたいです。 PTA活動等の紹介

おめでとう! ★平成18年度県児童生徒作文コンクール 【入選】1年・ 2年・ 4年 ★平成18年度県花いっぱいコンクール 【入選】上市来小学校 ★平成18年度地区社会科作品コンクール 【入選】4年 ★平成18年度市読書感想文コンクール 【特選】1年・2年・3年・5年 【入選】4年・6年 ★第1回薩摩金山藏書道展 【佳作】1年・ 4年・6年 ★新聞感想文コンクール 【入選】1年 ★第54回流鏑馬行事体育大会 【準優勝】上市来剣道スポーツ少年団(4年生以下の部) 【第3位】上市来剣道スポーツ少年団(5・6年生の部) 【第3位】5年生の部 学習風景あれこれ |

|||||

| 目次へ | |||||

| 平成19年1月11日・第296号 | |||

| 探鳥(バードウォッチング)の楽しみ 校長 前 野 孝 志 本校は平成17年度から19年度まで愛鳥モデル校の指定を受け,細々ではありますが,その取り組みを進めています。 上市来には様々な野鳥が,あるものは留鳥として一年中ここに住みつき,あるものは夏鳥として南の国からやって来て秋には帰り,あるものは冬鳥としてやって来て春には去り,あるものは旅鳥として移動の途中に一時的にここに羽を休めるなど,異なった形をとりながら棲息しています。そしてそれは人類がここに住みつく前からのことであって,いわば上市来の先住民です。先住民ですので大事にしたいと思うのは人情でしょう。人間の生活がないと生きられない鳥もいますので,後からやって来た種もあることは言うまでもありません。心にゆとりができて来ると,身の周りにいる野鳥が見えてきます。あるものは聴覚を刺激し,あるものは見る目を楽しませ,日々の暮らしに潤いを与えてくれます。 1月の今ごろ,家の前の大里川に目をやると,アオサギを簡単に見ることができます。全長1m弱の大きな鳥です。時には川の中で餌を漁っていますが,いつも孤鳥です。近寄るとあたかもツルを思わせるような飛び方で飛び去ります。家の裏の斜面には,胸が鮮やかな茶色のイソヒヨドリが時々やってきます。イソとありますので海岸の鳥かと思い勝ちですが内陸の市街地でも見られると書いてあります。 探鳥には双眼鏡が必須です。私は自宅にも職場にも双眼鏡を備えていますが,いずれも倍率が8倍前後のもので,もっと倍率の高い物がほしいと思っています。 平成18年度,本校では下記のような取り組みをして来ました。 一学期,3年生が学級PTAの活動として巣箱を製作し,こけけの森に取り付けました。今年の繁殖期が楽しみです。巣箱の命は巣穴の大きさです。たとえばシジュウカラが巣を作ろうと思っても,シジュウカラより大きな鳥が入ってこれそうな巣穴だとシジュウカラはそこには巣を作らないということです。 全校朝会は,野鳥の話をするよい機会です。しかし毎回鳥の話だけをしているわけにはいかないので当然回数は限られてきます。今年度は3回野鳥についての話をしました。4月にウグイス,6月の初めにアカショウビンとホトトギス,12月にアオサギとダイサギです。いずれも子どもたちにとって身近な野鳥であり,是非知っていてほしい鳥でした。 二学期の前半には,給食時間に野鳥の鳴き声を聞いてもらいました。野鳥は図鑑だけをたよりにして勉強してもなかなか進みません。鳴き声から入る方法もあります。図鑑でこれだと特定しても鳴き声が違っていることもあります。人前に姿を現さない鳥だっているのです。鳴き声を覚えて,あの鳥だ,あの鳥がきているということはあるのです。 もう一つはバードウォッチング(探鳥会)への参加です。これは学校が企画したのではなく,市教育委員会の「理数大好きモデル地域事業」へ参加するというものでした。 10月15日は金峰山でサシバの渡りを観察しました。サシバはタカの仲間の鳥で「ピッ ウィ~」と鳴きます。金峰山はサシバの渡りを観察する絶好の観察地だそうです。当日は日本野鳥の会の例会に合わせて実施されたので,多数の参加がありました。野鳥の動きに過敏な反応を見せる鳥好きの人たちの行動に一種異様な感じを受けました。 12月15日には南さつま市の万之瀬川河口で,水鳥を中心とした探鳥会をしました。万之瀬川の河口は干潮時に広大な干潟が出現し,県内有数の探鳥会のポイントです。指導の先生の話によると,最近15年間にこの河口付近で,350種ほどの野鳥を観察しているということです。当日も16種ほどの水鳥を中心とした野鳥を観察できました。なかでもクロツラヘラサギは世界に数千羽しかいない貴重種です。残念なことに,呼びかけにもかかわらず本校からの参加者児童は一人もありませんでした。大型バスをチャーターしていますので,次回からは是非参加してほしいものです。 今年は玄関に日本野鳥の会の作ったカレンダーもかけました。こけけの森の鳥たちの様子も調べていきたいと思っています。 卯の花の 匂う垣根に ほととぎす 早も来鳴きて しのび音もらす 五月闇 蛍飛び交い くいな鳴き 卯の花咲きて 早苗植え渡す 有名な「夏は来ぬ」の歌詞ですが,卯の花も,ほととぎすも,蛍も,くいなもみんな文学の世界の生き物でなく,私たちの身近にみることができる生き物です。 新年あけましておめでとうございます 旧年中は,保護者をはじめ地域の方々には,たいへんお世話になりました。本年も,上市来小学校の児童79名が,『なかよく かしこく たくましく』すくすく育つようご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 感謝

おめでとう! ☆鹿児島県花いっぱいコンクール 入選 上市来小学校 ☆WE LOVE トンボ絵画コンクール 銅賞 4年 ☆夢のあるトラック絵画コンクール 佳作 4年 ☆第12回上市来少年剣道練成大会 【団体戦】 第3位 上市来剣道スポーツ少年団A 【個人戦】 第2位 5年・6年 第3位 5年・3年 文部科学大臣からのお願い このところ「いじめ」による自殺が続き,まことに痛ましい限りです。いじめられている子どもにもプライドがあり,いじめの事実をなかなか保護者等に訴えられないとも言われます。 一つしかない生命。その誕生を慶び,胸に抱きとった生命。無限の可能性を持つ子どもたちを大切に育てたいものです。子どもの示す小さな変化を見つけるためにも,毎日少しでも言葉をかけ,子どもとの対話をしてください。 子どもの心の中に自殺の連鎖を生じさせぬよう,連絡しあい,子どもの生命を護る責任をお互いに再確認したいものです。 文部科学大臣 伊吹文明 本校でも教育活動の中で,「いじめ」についての学習や命を大事にする教育を推進しています。保護者や地域の皆様方の子どもたちへの声かけや見守り等のご協力をよろしくお願いいたします。 学習風景あれこれ |

|||

| 目次へ | |||

| 平成19年2月9日・第297号 | ||

読書あれこれ 校長 前野孝志 機会を見つけては,しかしあまりしつこくならないように,子どもたちに読書の奨励をしています。それというのも読書こそ想像力を高め,知識を広め,思考力を養い,心を豊かにしてくれる最良の方法と信じているからですし,最も簡単な方法でもあるからです。 簡単といいましたが本と時間さえあればすぐにできるというほどの意味で,実際はテレビでドラマをみるほど簡単ではありません。意志とある程度の忍耐が必要です。子どももテレビやゲームに流れ,本来はこのすばらしい楽しみに向かおうとしませんから,よい環境づくりと幼児期からの読み聞かせによって,読書の世界へ導く努力は必要です。 最近特に読書の大切さが叫ばれているのは,表現やコミュニケーションの手段が,圧倒的にテレビやゲームやパソコンやコミックなどの映像・画像に依存する傾向が強まっているからです。映像や・画像の活用に利点があるのは無論ですが,映像や画像による情報は感情に訴える力は強くても,問題の背景や文脈や本質を考える思考力は弱いといいます。幼いころからテレビやゲームに浸っている子は自分の気持ちを言語化する力や,感情のこまやかな分化や相手の気持ちを汲み取る力の発達が遅れる傾向にあることが明らかにされています。 立花さんの小学校時代から中学校卒業までの読書は私たちとはとても比較にならないくらいの量です。全く唖然とするような読書量です。私はといえば,小学校時代の読書の記憶はほとんどありません。二冊ほど買って貰った本を思い出しますが,それさえも読了していないように記憶しています。中学時代は少しまねごとのような読書をするようになりました。作文はほとんど書けませんでした。ずっと後になってたくさん読めばよい文章がかけると言うこと知り納得しました。 読書を始めるにあたっては誰でも保護者が必要です。最初は教師や親が「これをよみなさい。」と選んでやるのがよいと思います。子どもに本を買ってやるのに親が選ぶか,子どもに選ばせるかというと,私は断然前者をとります。そのうちに中学生くらいになって,少し読書になれてくると,自分で読みたい本,読みたくない本の選択ができるようになります。一般に子どもに読書を進めるときには,その理解力に応じた子どもむけの本を買い与えがちですが,あまりこだわらないほうがよいようです。 先日日置市内においてインフルエンザの集団発生により学級閉鎖の措置がとられた学校があります。本校でもいつ発生するか心配な状況です。 ○うがい・手洗いをこまめに行う。 以上のような点に気をつけ,インフルエンザの予防・対処に努めましょう。 1年生に転入生がありました。よろしくお願いいた します。これで,本校の児童数は,男子40名,女子40名,合計80名になりました。(平成19年度は,男子42名,女子40名,合計82名の予定です。) |

||

| 目次へ | ||

| 平成19年3月8日・第298号 | ||

|

学習林「こけけの森」から 校 長 前野孝志 2月10日、11日、PTAの奉仕作業で校舎裏のこけけの森の整備をしていただきました。森とは言っても急な斜面になっているため、頂上まで登るための階段と崩落防止を兼ねた枕木、落下防止のための竹の柵が取り付けてあり、朽ちたところを毎年更新していくことを中心にして、この奉仕作業が組まれているようです。おかげさまで安心してこの森の恵を教育活動に活用することができています。 この森はおよそ三つに分類できます。校庭から見て中央上部分は、クヌギの林です。冬には葉を落とし裸木になるので、林床まで日差しが届き林内が明るく、また学校下の田んぼまで見わたせます。夏は樹液を求めて飛んでくるカブトムシのえさ場となり、カブトムシをめあてに子どもたちがよくやってきます。 左右両端の上部分はヒノキの人工林です。樹齢30年ほどの木が林立し、昼なお薄暗い空間が広がっています。すでに間伐したと思われる切り株が散見されますが、将来的にはさらに間伐が必要になってくると思います。 下の方から三段は、園芸種、自生種の混交林になっています。最初は園芸種を植栽した樹木園のような形をとっていたと思われますが、30年を経過して自生樹が勢力を拡大して来てヤブツバキ、サザンカ、ナナミノキ、イヌマキなどが生い茂りさらに昼なお暗い空間を形成しています。ここは林床の植生が一番豊かで、ヤブツバキやイヌマキ等の芽生えも観察できます。その昔段々畑だったという平坦地をゆっくりとたどると、ここは落ち葉が深く、予想以上に森林化が進んでいます。 もうひとつの心配事は侵入するタケについてです。ほとんどがホテイチク(コサンダケ)ですが、油断なく除去しないと竹山になる恐れがあります。 おめでとう! ◎平成18年度ちゃぐりん感想文コンクール 優良賞 3年生 ◎第54回南九州美術展 入選(美術の部) 3年生 入選(書道の部) 4年生 ◎第20回市来郷ライオンズクラブ読書感想文コンクール 特選 3年生 入選 2年生 佳作 1年生 3年生 4年生 ◎ 「私のアイデア貯金箱」コンクール 郵便局長賞 5年生

|

||

| 目次へ | ||